ゲームを語る者にとって「ゲーム性」という言葉は基本的にNGワードである。意味が非常に曖昧であるし、人によって使い方もバラバラであるからだ。だが本書の目的はタイトルがしめすとおり、まさにゲーム性とは何かを解き明かすことだ。その内容は記号学や身体論といった幅広い研究領域を参照しつつ、ゲームの難易度に対するプレイヤーの能動的判断に着眼した独自の理論を打ち立てるものになっている。また「開発現場から得た」というサブタイトルからわかるとおり、本書の著者である渡部修司氏と中村彰憲氏は共にゲーム開発に従事した経験がある。両氏とも現在は立命館大学に所属しているが、本書の内容はゲームにおける産学連携の成果といった側面もあるだろう。

既存研究を概観する前半部と本書独自の後半部

本書は大きく分けると、既存研究を概観する前半部(第1章から第7章)と、本書独自の主張と分析を行う後半部(第9章から第13章)に分かれている。転換部になる第8章は、それまでの章を踏まえたケーススタディとして『ワンダと巨像』を分析している。

前半部で登場する研究分野は、記号学や身体論、心理学と多岐にわたる。また題材となる具体的事例も『PONG』や『Breakout』といった初期アーケードゲームにおける抽象的表現、『スペースハリアー』や『アフターバーナー』といった体感ゲームのリアリティ、『スーパーマリオ64』や『ゼルダの伝説 時のオカリナ』といった初期3Dアクションゲームにおける視点とカメラの動きと様々だ。登場するタイトルには、デベロッパーやリリース年といった基礎情報と共に簡単な解説が添えられている。過去のゲームに触れる機会が少ない若い読書にとっては、非常に親切な作りであろう。

これらの多様な研究分野と扱われる題材からは、本書の射程の広さ、ひいてはゲーム研究という領域の奥深さを感じとることができる。特に通常のビデオゲームだけではなく、アーケードゲームの事例も幅広く取り入れているのが印象的。ゲームの歴史を大づかみにとらえ様々な論点のもとに具体的なタイトルについて考察するという点は、ゲーム研究に興味を持つきっかけとして悪くはない。

表面的な紹介が目立つ前半部

非常に残念なことは、前半部の先行研究の概観がどれも表面的な紹介にとどまっており、ほとんど踏み込んだ議論を展開していないことだ。もちろん、対象読者にあわせた判断であることは理解できる。しなしながら導入された概念が曖昧なまま議論が展開したり、説明が不正確であったりする部分は看過できなかった。この点に関しては、本書は学術書としての価値を落としている。

例えば、Charles Sanders Peirce(チャールズ・サンダース・パース)の有名な記号の三分類「イコン・インデックス・シンボル」を説明するくだりで、インデックスを「具体的な事象を指し示す記号郡」として説明している。そして、ビデオゲームのUIであり「矢印」をインデックスの具体例としてあげているが、これは誤解である。パースの言うインデックスは現実的な関係、因果的な関係から成り立つ記号であり、動物の存在を示す足跡、火事の兆候を示す煙といったものである。UIとして存在する矢印は、パースの分類から言えばシンボルであろう。またゲーム内に存在するインデックスの例としては、ミリタリーFPSにおいて敵兵の存在を示す銃声といった例がふさわしいだろう(ゲーム内の"敵兵"というオブジェクトと"銃声"というサウンドの間に因果性が成り立つかどうかについては議論の余地がある)。

また「アフォーダンス」という概念をゲームに応用する部分にも疑問を感じる。本書では、アフォーダンスを人間によって容易に知覚できる「行為の可能性」というDon Norman(ドナルド・ノーマン)にしたがった概念として導入している。その後『ピクミン』、『大神』、『アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団』といった事例を分析するのだが、その分析はただゲームのチュートリアルや導入部を解説しているのにすぎず、アフォーダンスなる概念を持ち出す必要があるのかは疑問である。

さらにFPSにおける「WASDキー+マウス」を用いたプレイヤーの操作が「キーの指し示す方向に移動を続ける」、「眼で見回す」といったゲーム内の行為をアフォード(afford)するという説明がなされる。通常、環境と行為の間に成り立つアフォーダンスの関係が、ここでは"ある現実的行為"(キーやマウスの操作)と"ゲーム内の行為"(移動やエイム)のあいだに流用されているわけだ。確かにマウスを操作する行為と「眼で見回す」行為のあいだには何らかの類似性があるだろう。しかし、その類似性をアフォーダンスという観点で説明するのは、かなり強引な印象をうける。アフォーダンスという概念をここまで拡張すると、その概念によってしめされる関係がかなり曖昧になり、何でも当てはまってしまうからだ。また蛇足かもしれないが、マウス操作と類似しているのは「眼で見回す」ということよりも、「照準の移動」であるというがプレイヤーの感覚に合致するだろう。

「ゲーム性」の本質

これらの先行研究を概観した後、後半部ではいよいよ「ゲーム性」の本質に迫っていく。

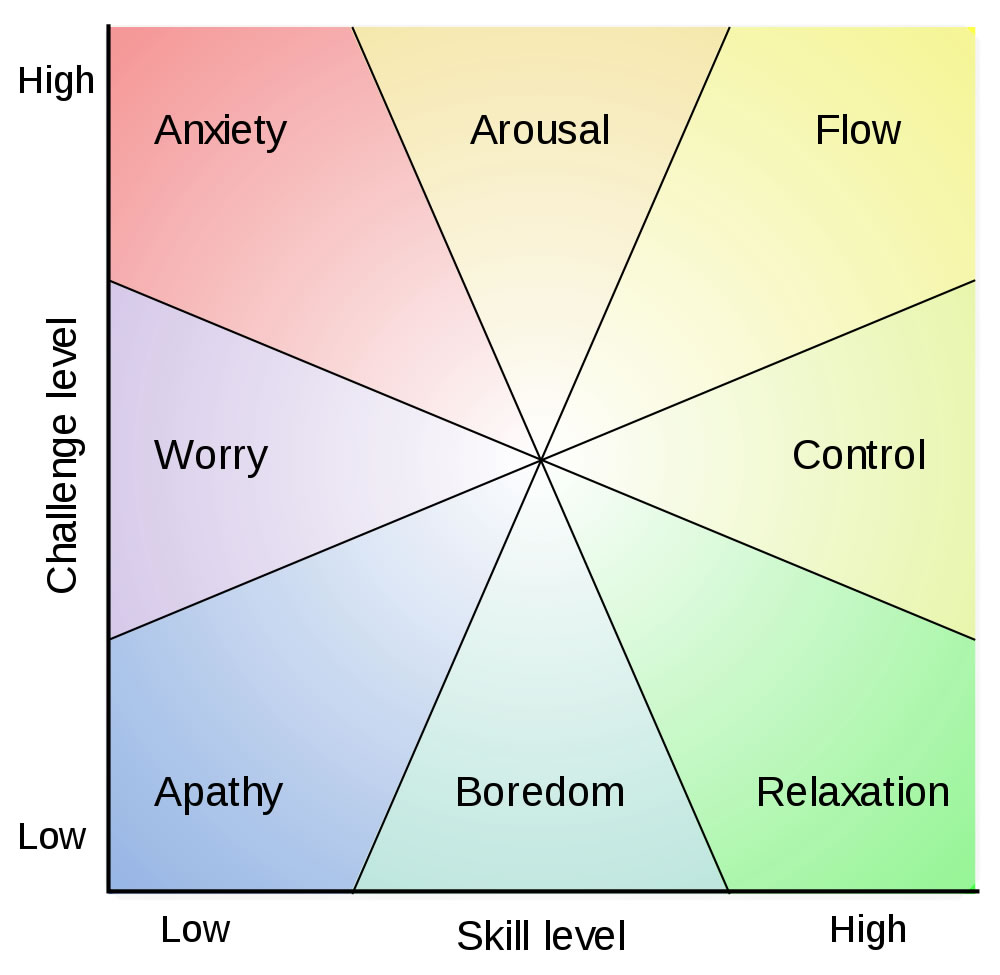

まず第9章ではその足がかりとして欲求やモチベーションについての一般的な理論が説明される。James McClelland(ジェームズ・マクレランド)やAbraham Maslow(アブラハム・マズロー)といった心理学の古典的理論が紹介されるが、中でも本書が依拠するのはMihaly Csikszentmihalyi(ミハイ・チクセントミハイ)の「フロー理論」である。「フロー」とは、何かの活動に没頭している精神的状態のことを指し、活動する人のスキルとその活動の難易度のバランスがとれているとき発生しやすいとされる。

ゲームにおいては、フローとは端的に「ゲームにハマった状態」であり、プレイヤーのスキルとゲームの難易度が最適な状態に発生すると考えられる。そこで本書は人がゲームにハマる理由を、フロー理論に照らすかたちで、スキルと難易度が最適な状態、すなわち適切な「ゲームバランス」が実現していることに起因すると主張する。

つづく第10章では、その具体的なゲームバランスをデザインする手法が紹介される。それらは大きく分けて以下の4つである。

- 静的(固定型)バランス演出:ゲームが完成された時点で固定化している。

- 任意の負荷可変型バランス演出:プレイヤー自身が任意にバランスを演出できる。

- 隠匿フィードバック型バランス演出:ゲーム側が自動的に調整する。

- 効率予測型のバランス演出:細かな調整をプレイヤー自身が行うように促す仕組み

1はレベルデザインや当たり判定の大きさといったゲーム内において固定している要素であり、具体例としては弾幕系シューティングにおける自機の当たり判定の大きさがあげられている。2と3は共に「動的(変動型)バランス演出」として分類される。2がプレイヤーがオプション画面で選択できるような明示的難易度調整であるのに対して、3はプレイヤーのスキルをリアルタイムに判定して自動調整するような仕組みだ。一般に3はDynamic Difficulty Adjustment(動的難易度調整)と呼ばれ、レースゲームなどに実装されることが多い。

最後の4は本書独自の発想によるものだ。これはゲームにおける難易度の幅をプレイヤーがリアルタイムに選択するようにうながすようなデザインである。2との違いは、ゲームを中断してオプション画面から難易度を選択するのではなく、リアルタイムに選択することであり、3との違いはプレイヤーがゲームの中で能動的に難易度を調整していく点である。

具体例としては『スーパーマリオブラザーズ』の"Bダッシュ"のシステムがあげられる。本書によれば、このシステムはミスをするというリスクと、短時間でステージをクリアするという効率性のトレードオフを作り上げ、プレイヤーに難易度を自身で調整する役割をあたえる。また先ほどの弾幕系シューティングの事例で考えるならば、いわゆる"ボム"のシステムがあげることができるだろう。ゲームによって細かな違いはあるが、ボムを使用するか否かという選択はプレイヤーに与えられた難易度調整の側面を持つからだ。

本書では、このリスクと効率を動的に予測することを「効率予測」と呼ぶ。そして、この「効率予測」によるプレイヤーの能動的なバランス調整にこそ、「ゲーム性」の本質が宿っていると主張するのだ。つまり、プレイヤーが自らの意思で難易度を調整することによって、常に最適な挑戦が保たれるような構造こそ「ゲーム性」の本質だと考えるのである。

着想は面白いが説明不足

以上が「効率予測」というアイデアによる本書の「ゲーム性」の説明になる。第11章では具体的な「ゲーム性」の分析手法である「ルド・ストラクチャー」、第12章では「物語として機能する要素の最小単位」である「ナレーム」という概念が導入される。どちらも「ゲーム性」の分析のために重要な概念として描かれているが、説明が十分とは言い切れない。「ルド・ストラクチャー」に関しては、その詳細が本書の公式サイトで公開されているので、興味のある方は参照していただきたい。

いずれにせよ、本書の一番の独自性は、「ゲーム性」という概念をプレイヤーとゲームデザインの相互作用に見出す点である。たしかに人がゲームに強くひきつけられる時は、自分が設定した課題とそれに対する達成がストレスなく繰り返されるものである。個人的には、シューティングゲームに当てはめると理解がしやすい。プレイするごとに到達ステージが少しずつ進展していき、ハイスコアを求めてリスクと効率のトレードオフに中から最適な難易度を能動的に探し出す。そして、「ゲーム性」とはそのような状態を喚起するゲームデザインであるという主張は、「ゲーム性」の分析としてそれなりに納得がいく説明だ。

しかしながら、本書の「ゲーム性」の議論の問題のひとつは、結局はどのようなゲームであれ、プレイヤーの努力や遊び方次第で「効率予測」という局面が成立することである。さらにいえば、人が「リスクと効率を動的に予測する」のはなにもゲームに限ったことではない。目的地に移動する際に電車を使うか、タクシーを使うか、はたまたバスを使うかといった選択も交通費と移動時間を動的に判断する活動である。

もちろん、そういった批判には以下のような応答が可能である。確かにどんな活動にも「効率予測」という側面はあるが、それをうまく喚起するデザインに「ゲーム性」があるのだと。現実の地雷除去に『Minesweeper』ほど没頭する人間がいないように、ゲームとは他の活動に比べて「効率予測」をより惹起するものであると。

では、どのようなデザインが「効率予測」をより喚起するのか。おそらく、これを明らかにするのが「ルド・ストラクチャー」という分析手法であるのだろう。「効率予測」という局面に焦点を当て、それをツリー上に構造化していくという手続きが紹介されているが、残念なことに、その説明は不十分なままで終わっている。この点に関しては、今後の著作でのフォローアップを期待したい。